Discuter avec Mohamed Boukhatem, c’est se replonger dans des luttes oubliées pour les droits des immigrés, à l’époque où l’Algérie venait d’acquérir son indépendance. De son expérience, il en a tiré un livre autobiographique, Le chemin de ma vie. Portrait d’un militant, de son arrivée en France à ses nombreuses années passées à aider et défendre les « travailleurs », ses compatriotes.

Il fait partie des piliers des petits déjeuners du mardi matin à la maison des habitants des Baladins. Mohamed Boukhatem est un ancien du quartier, de ceux qui connaissent tout le monde. Quand il n’est pas à la MDH, il traîne ses guêtres dans le parc de la Villeneuve ou à Pays’Ages, café associatif pour vieux migrants, dans le quartier Très-Cloîtres.

Né en Algérie en 1941, Mohamed arrive en France en 1963. Un an après l’indépendance et une guerre de huit ans. À l’époque, pas de limite de durée de séjour. Mohamed pense rester cinq ans en France, « comme la majorité des immigrés ». Cinquante-trois ans plus tard, il est toujours en France.

Misère noire

De son enfance en Algérie, Mohamed raconte, dans son livre Le chemin de ma vie (1), « les conditions misérables, sans eau ni électricité, avec la faim au quotidien mais nous comptions sur l’entraide entre voisins. »

« Ça a été un choc quand je suis arrivé à Marseille, à 22 ans », raconte-t-il. « Il faut savoir que 90 % des immigrés étaient ruraux ». Comme beaucoup de ses compatriotes, Mohamed Boukhatem vient en France trouver du travail et envoyer de l’argent à sa famille. « En Algérie, c’était la misère noire. Mon père m’a désigné pour aller en France parce que mon frère aîné avait attrapé la tuberculose. » Mohamed ne reverra jamais son frère, mort quelques années après son départ.

Mohamed Boukhatem, lors d’une soirée organisée par Pays’Ages, le 29 janvier 2016. (photo : BB, Le Crieur de la Villeneuve)

Marseille n’est que la première étape. « Le premier objectif après la douane, c’est de trouver la gare. » Mohamed ne parle pas français. « Heureusement, on était trois du même douar [ndlr : découpage administratif mis en place par l’occupant français, équivalent plus ou moins à une commune], dont un qui baragouinait le français. » Direction Grenoble pour Mohamed, où vit un de ses beaux-frères. Ses deux compagnons poursuivront jusqu’à Lille.

Rapidement, Mohamed dégote un job : « C’était facile à l’époque dans le bâtiment, il y avait tellement de constructions. » Facile à trouver, difficile à exercer. « Je devais utiliser un compresseur pour détacher une poutre. J’ai jamais été très costaud, alors c’était dur… Mais j’avais une telle envie de travailler ! »

Sans le sou, il dort dans un immeuble en construction. « C’est devenu le bâtiment où il y a le siège de l’association des maires de l’Isère [ndlr : place Pasteur]. J’y suis rentré un jour, il y avait des tapis par terre, des murs magnifiques. Je leur ai dit, à l’accueil : « Vous savez que j’ai dormi dans ce bâtiment en construction. À l’époque, c’était pas comme ça ! » Ils étaient ébahis ! », sourit-il.

Quartier Très-Cloîtres

Il fréquente le quartier Très-Cloîtres, quartier arabe historique de Grenoble. « Tout Algérien à Grenoble était amené à venir dans la rue Très-Cloîtres. Ils y allaient pour envoyer de l’argent au pays, pour aller dans les cafés ou dans les restos qui faisaient crédit. Il y avait une solidarité profonde, qui se voit d’autant plus dans la misère. » Les Algériens y viennent aussi pour avoir des nouvelles « du pays ». « Les travailleurs n’avaient que deux jours où ils étaient un peu heureux : le week-end, quand ils allaient rue Très-Cloîtres. »

C’est là que Mohamed entend parler de l’Association dauphinoise de coopération franco-algérienne (ADCFA, voir l’encadré La coopération franco-algérienne) et ses cours d’alphabétisation du soir, très suivis. Mohamed s’y inscrit : « J’avais une telle motivation. Après les cours, je continuais à travailler le français, chez moi. » Il a un avantage, il sait écrire : « en Algérie, j’avais été à l’école coranique ».

Mais le corps ne suit pas. « Ça plus le travail pénible… » : six mois plus tard, Mohamed tombe malade. Tuberculose. Après un séjour à l’hôpital de La Tronche, il est envoyé en villégiature au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, à quelques kilomètres de Grenoble. Il passera deux ans là-haut, parmi les malades majoritairement algériens. La convalescence lui permet de se consacrer exclusivement à l’apprentissage du français, sept heures par jour.

Bénévole

Maintenant à l’aise en français, il se voit confier, par l’équipe de l’ADCFA, la responsabilité de l’organisation des cours d’alphabétisation, comme bénévole. « Je faisais des réunions, en arabe, avec les travailleurs pour leur expliquer la pédagogie des cours. » Il y rencontre Françoise, monitrice de français, qui deviendra sa femme.

En parallèle, il trouve du travail chez Neyrpic, fabricant de turbines et « fleuron » de l’industrie grenobloise. « En 1970, j’étais en formation de soudeur chez eux. Si je quittais la formation, je devais la rembourser ».

Sauf que l’ADCFA souhaite l’embaucher. L’association se développe avec l’augmentation du nombre d’Algériens qui s’installent à Grenoble et a déjà recruté, grâce à une subvention de la mairie, Paul Muzard, figure de la coopération franco-algérienne à Grenoble. L’ADCFA reçoit une nouvelle subvention et veut recruter un Algérien, par parité (2). Et qui mieux que Mohamed pour le poste d’animateur socio-culturel ?

« Mais j’avais Neyrpic et la formation à rembourser », commence Mohamed. Il se souvient encore de ces mots : « M. Opy m’a dit : « Je te libère sans que tu aies besoin de rembourser. » J’ai su après qu’il cotisait à l’ADCFA. », finit-il en riant.

L’immigration algérienne à Grenoble débute à la fin des années 40. De nombreux Algériens vivent dans des conditions difficiles, dans des bidonvilles ou en foyers, privés ou gérés par des associations. Le Comité d’aide et de défense des travailleurs nord-africains (CADTNA), créé en 1949, gère certains foyers d’hébergement. En 1955, l’Association franco nord-africaine (ADNA) naît. En 1962, à l’indépendance, les Algériens deviennent étrangers, le CADTNA se dissous, l’ADNA devient l’association dauphinoise de coopération franco-algérienne (ADCFA). Paul Muzard, un prêtre arabophone, figure de la coopération franco-algérienne et auteur du livre Algériens en Isère, 1940-2005, en est le premier salarié, Mohamed Boukhatem le deuxième. En 1993, l’ADCFA évolue en Alif, Amitiés et liens France-Maghreb.

Aider les immigrés

« Il y a avait au moins 70 personnes qui passaient dans nos locaux le samedi après-midi. », se souvient Mohamed. De quoi faire pâlir de nos jours toute asso ou centre social. L’ADCFA inaugure ses nouveaux locaux, en présence du maire, Hubert Dubedout. Mohamed est chargé de faire un discours dans les deux langues, ce qui lui vaut « les félicitations de Dubedout ». « J’ai quand même abrégé en arabe », rigole-t-il.

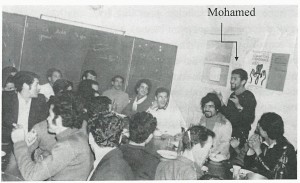

Mohamed lors d’un conseil de foyer. (photo : image extraite de sa biographie Le Chemin de ma vie, droits réservés)

Avec son travail, Mohamed aide les travailleurs immigrés dans « tout ce qui peut être utile à l’amélioration de leurs conditions de vie. » Il entre en contact avec les syndicats, organise des réunions de travailleurs pour les informer de leurs droits. « Les gens n’avaient pas l’habitude militer. Quand on vient d’Algérie, on se fait tout petit ».

Il est amené à aller dans les foyers Sonacotra. « Ces foyers, c’était la caserne. Je n’avais même pas le droit d’entrer pour donner les tracts aux travailleurs. »

Le logement est une des luttes des militants de l’ADCFA. « Il y avait plusieurs concentrations de travailleurs. Avec un point commun : la misère. Les travailleurs étaient pauvres, ils envoyaient l’essentiel de leur argent en Algérie. » Des conditions de vie qu’a connues Mohamed « J’ai vécu dans une chambre de la rue Jean-Jacques Rousseau. On vivait à 30 dans cette chambre. On était surveillés par une personne avec un gros chien noir. »

Grèves des loyers

L’ADCFA organise des grèves des loyers dans les foyers de travailleurs, pour réclamer leur rénovation. « Il y en a eu une au foyer du 49 de la rue Revol. La propriétaire, Madame Allemand, possédait trois foyers : un rue Rousseau, celui de la rue Revol et un à Fontaine. Les travailleurs mettaient les loyers dans une caisse mais ne les versaient pas à Madame Allemand. » Finalement, après « trois ans de lutte », comme le raconte Paul Muzard, « la Ville prit la décision d’acquérir le fonds et a obtenu des concours financiers pour entreprendre des travaux. »

L’ADCFA réalise le film Notre santé n’est pas à vendre, qui « dénonce les conditions de travail et de logement » des travailleurs. « Ce film a servi d’exemple. Les autres [travailleurs immigrés], ailleurs, se disaient pourquoi pas nous aussi, pourquoi nous ne pourrions pas nous aussi améliorer le quotidien ? »

Quand Mohamed parle de sa volonté d’aider les travailleurs immigrés, il met en avant sa connaissance de leur situation. « Les travailleurs étaient une catégorie de gens oubliée par les structures. Il fallait leur dire : « Vous avez les armes intellectuelles ! Vous avez l’esprit de vous en sortir, d’avoir une place à peu près équilibrée dans la société. Moi, à l’époque, je les voyais travailler dans les chantiers et je les comprenais parce que moi-même, j’ai travaillé dans les chantiers. J’en ai pleuré quand je suis arrivé, j’en ai pleuré sur les chantiers, parce que j’étais fatigué… Mais il fallait travailler ! »

La culture est l’autre cheval de bataille de l’ADCFA. « On a fait venir Kateb Yacine. On faisait salle comble pour la venue de chanteurs algériens. On organisait des soirées jusqu’à la Maison de la culture. C’est dingue le nombre d’endroits qui se sont ouverts à l’ADCFA à cette époque. »

Racisme

Les années 70 sont marquées par un changement de mentalité. Alors que Valérie Giscard d’Estaing décide d’arrêter l’immigration (3), le regroupement familial est autorisé, le travail n’est plus forcément un motif d’immigration. Mais le chômage augmente fortement à partir de 1973. Alors que les conditions de vie des immigrés algériens s’améliorent, le racisme s’intensifie. « En 1971, l’Algérie a nationalisé son pétrole. Il y a eu une vague de crimes racistes par la suite. » Des manifestations sont organisées un peu partout en France. « À Grenoble, on était une dizaine de militants comme moi à se réunir, en dehors de toute association. On a organisé une marche de 7000 personnes jusqu’à la préfecture, puis devant le consulat d’Algérie. »

L’aventure prend fin en 1986, lorsque Mohamed est licencié, suite à un « désaccord de valeurs » avec le conseil d’administration de l’ADCFA. Il reste évasif sur cette époque. Dans son livre, Paul Muzard parle d’une volonté de l’ADCFA de lutte contre le racisme, que les salariés rejettent. Ils pensent que l’association s’écarte de sa mission première et critiquent leur politisation.

Mohamed travaille ensuite à la MJC Capuche pendant 10 ans puis à l’Office dauphinois des travailleurs immigrés (ODTI), jusqu’en 1999, lorsqu’il prend sa retraite.

Amertume

Pourtant, après sa sa longue carrière, il dresse un constat peu amène de la société française. Pour lui, aucun doute, « il y a plus de racisme aujourd’hui en France. Avant, les Algériens vivaient entre eux. Maintenant, ils se montrent. Mais on les accuse de tous les maux de la société : « C’est vous qui creusez le déficit », par exemple. Et depuis les attentats, c’est pire. Les médias mettent tout dans le même sac, ils ne font pas la distinction entre un terroriste et sa communauté. »

Près de cinquante ans après le début son militantisme, Mohamed est amer : « On peut être avec quelqu’un d’autre, si on ne commence pas par bousiller ses origines ou sa façon d’être. Beaucoup de français nous disent : « Vous êtes communautaires ! » Si être communautaire, c’est manger plus ou moins hallal, manger plus ou moins de la galette, des trucs comme ça, non ! Ce n’est pas être communautaire. Nous, les vieux algériens, on dit : « Le vivre-ensemble, oui. Mais je ne peux pas m’appeler Pierre, je ne peux pas pratiquer la religion catholique. J’ai la nationalité algérienne mais je peux vivre en France, il n’y a aucun problème. » »

La situation des immigrés – et des fils et filles d’immigrés – en France n’entache pourtant pas la jovialité de Mohamed. « Un jour, je faisais une intervention dans une école et un élève me dit : « Mais vous êtes à la retraite, qu’est-ce qui vous retient ? Vous pouvez rentrer chez vous. » Je lui ai dit en rigolant : « Je suis là chez moi. Mais par rapport à toi, j’ai aussi un chez moi de l’autre côté, c’est une richesse ! » »

Suggestions de lecture :

- Le chemin de ma vie, Mohamed Boukhatem, écrit par Karen Capoccioni, auto-édition, 2014 ;

- Algériens en Isère, Pour mémoire, 1940-2005, Paul Muzard, éditions Algériens en Dauphiné, 2006.

(1) Le chemin de ma vie, écrit par Karen Capoccioni, auto-édition, 2014.

(2) Le conseil d’administration de l’ADCFA était composé à 50 % d’Algériens et à 50 % de Français. Mais les Algériens, d’après une loi française abrogée en 1981, n’avaient pas le droit d’être président.

(3) Au grand désespoir… du patronat : « M. Ceyrac, président du CNPF paraît à la télévision pour dire : « Nous avons besoin des travailleurs immigrés ». » (Les Algériens en Isère, Paul Muzard, p. 224)